第一作者:田立欣

通讯作者:黄明杰

论文信息:doi.org/10.1016/j.ccr.2025.217027

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854525005971

近日,我院周涛/黄明杰团队在《Coordination Chemistry Reviews》上发表了题为“Self-assembled pollutant coordination on catalytic interfaces for sustainable Fenton-like catalysis”的综述论文。该综述系统性总结了类芬顿催化体系中催化剂-污染物相互作用类型及其内在机制,为构建可持续类芬顿体系提供了理论基础。

《Coordination Chemistry Reviews》(SCI一区,IF=23.5)是配位化学领域的顶级权威综述性期刊,主要发表对该领域发展具有深刻见解和全面概括的高水平综述文章。其内容涵盖配位化学的各个方面,包括金属有机化学、超分子组装、生物无机化学、催化、材料科学以及理论计算等前沿交叉学科。

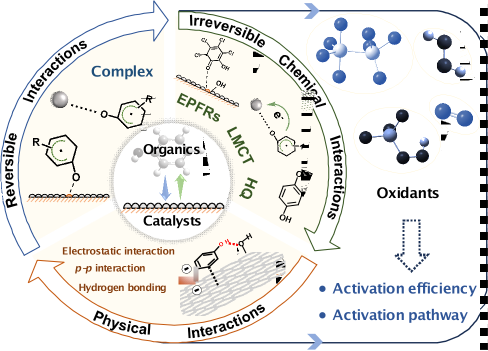

图1. 催化剂-污染物相互作用图文摘要

论文主要内容:

在传统类芬顿体系中,氧化剂的活化效率与路径主要受催化剂活性位点性质调控。因此,催化剂结构的精细设计已成为提升类芬顿催化效率的关键研究方向。然而,该领域仍面临催化剂制备成本高昂及稳定性不足等严峻挑战,亟需对现有催化体系进行创新。该综述深入解析了催化剂-污染物相互作用如何影响活性位点性质,进而提升氧化剂利用效率与整体催化性能的特征机制。具体而言,依据污染物分子与催化剂活性位点间的轨道杂化程度与电子转移特征,这类相互作用可分为不可逆化学相互作用、可逆化学相互作用及物理相互作用。其中,不可逆化学相互作用可降低金属中心的氧化还原电位并加速活性物种生成;亦可在催化剂表面形成环境持久性自由基(EPFRs),调控氧化剂活化路径。可逆化学相互作用则通过与金属物种形成络合物,促进高效活性物种选择性生成。物理相互作用(如静电相互作用、氢键、π-π堆积等)可促进反应物富集或引发竞争吸附,对催化过程产生双重影响。此外,该综述进一步归纳了触发各类相互作用的催化剂与污染物结构特征,为在类芬顿催化反应中利用催化剂-污染物相互作用提供了坚实的理论基础,有助于推动类芬顿技术在实际水处理应用中的可持续发展。

本研究得到了国家自然科学基金(22376072、22106160)、湖北省重点研发计划项目(2023BCB103)、湖北省自然科学基金(2023AFB809)以及中央高校基本科研业务费(2025JYCXJJ028、YCJJ20242111)的资助。

作者简介:

田立欣,威廉williamhill环境学院2023级博士生,主要研究方向为环境功能材料研发与制备、焦化废水处理及资源化。以第一作者身份在Environ. Sci. Technol. (2篇), Coord. Chem. Rev., J. Hazard. Mater., Bioresour. Technol.等环境领域权威期刊发表论文7篇;荣获天源学术创新奖学金一等奖;主持威廉williamhill创新研究院技术创新基金(2025JYCXJJ028)、威廉williamhill研究生创新基金(YCJJ20242111)等项目;并在全国环境化学大会、全国水处理大会、全国环境博士生学术会议等学术会议上作报告,四次获得优秀报告奖。

黄明杰,博士,英国威廉集团副研究员。主要从事催化氧化水处理技术与原理、环境纳米材料等相关研究工作,主持国家自然科学基金(2项)、国家重点研发计划子课题(2项)、湖北省重点研发等项目8项,以第一/通讯作者身份在PNAS、Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed、Environ. Sci. Technol.等期刊发表论文31篇,其中高被引论文2篇,申请专利13项,授权3项,担任《Chinese Chemical Letters》和《工业水处理》青年编委,担任PNAS、Nat. Commun.、Environ. Sci. Technol.等期刊审稿人。

人才招聘

人才招聘

环境学院公众号

环境学院公众号

环境学院视频号

环境学院视频号