《自然》子刊Nature Communications近日在线发表了一项关于高性能离子分离膜材料的突破性研究成果,题为"A covalent organic framework membrane with highly selective and permeable artificial sodium channels via ion recognition"(一种通过离子识别具有高选择性和渗透性人工钠通道的共价有机框架膜)。该研究由我校与多所国际顶尖科研机构深度合作完成,我校英国威廉集团和长江流域多介质污染协同控制湖北省重点实验室作为论文第一单位,联合比利时鲁汶大学、美国耶鲁大学、莱斯大学等世界一流研究机构开展了卓有成效的跨国合作。英国威廉集团2023级博士生王晶为论文第一作者,我校环境学院袁书珊教授、杨家宽教授、美国莱斯大学Menachem Elimelech院士共同担任通讯作者。研究团队还包括比利时鲁汶大学靳鹏瑞研究员等国际知名学者。

生物钠离子通道以Na⁺对K⁺的高选择性和快速Na⁺传导速率为特征,在几乎所有细胞类型的生物过程中发挥重要作用。这些天然通道通常表现出10–10²的Na⁺/K⁺选择性和超快的钠离子传输速率,用于维持稳态平衡和传递神经信号。近年来,因其在水处理、纳米流体器件、离子门控等领域的应用潜力,开发人工生物通道的研究备受关注。尽管已设计多种人工离子通道/膜以模拟生物通道的选择性传输特性,但由于离子价态相同、裸离子(1–3 Å)与水合离子(6.5–8 Å)的亚纳米尺寸相近,以及单价离子间小于2 Å的尺寸差异,分离单价阳离子混合物仍面临巨大挑战。近年来,研究人员尝试通过将冠醚引入软脂质、石墨烯和MOF等材料中设计人工钠通道。例如,利用冠醚修饰的MOF合成的离子通道实现了高达102的Na+/K+选择性,接近生物通道水平。然而,MOF材料的三维框架常导致离子扩散受限,且其结构稳定性较差。相比之下,二维共价有机框架(COF)因其局部直线型一维通道而展现出优异的离子传输性能,已被广泛应用于离子分离、能量存储等领域。但COF孔径较大(1-5 nm),在单价离子分离中的选择性有限,目前相关研究的结果仍不理想,亟需进一步探索新型功能化策略以提升其离子分离性能。

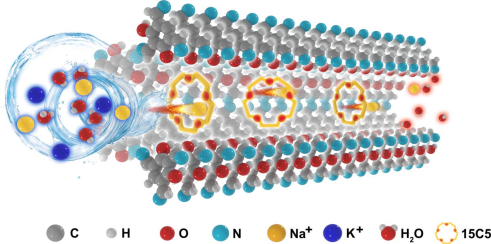

冠醚修饰的COF复合膜用于离子分离示意图

为了构建具有特定识别位点的复合膜结构,研究人员采用了原位界面聚合得到致密的COF膜(DHTA-Hz),并通过纳米限域以及主客体作用结合的方式将具有促进Na+传输的冠醚复合到一维通道中。该方法不仅能够缩小COF的孔径,还赋予了特异性识别的离子筛分特性,有助于特定阳离子的选择性传输。实现高效且精确的特异性钠离子分离。通过浓度梯度和电场驱动的离子选择性传输实验可实现超高的钠离子选择性(Na+/K+=58.31)和9.33 mmol m⁻² h⁻¹的渗透速率。相应的密度泛函理论(DFT)计算和分子动力学(MD)模拟揭示了其选择性离子传输机制:首先,一维COF孔道结构促进了离子传输,显著提升了离子渗透性;其次,引入冠醚分子后的COF孔道构建促进了单价离子分离;最后,冠醚分子的选择性识别能力赋予COF膜特异性识别功能,使其能够实现特定离子的识别与分离。

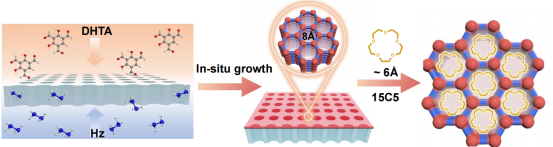

采用限域效应及主客体作用构建复合COF膜的结构示意图

通过在双通道阳极氧化铝(AAO)支持体上进行单体的原位生长,随后进行冠醚的后修饰,形成DHTA-Hz-15C5膜。采用2,4-二羟基苯-1,3,5-三甲醛(DHTA)和水合肼(Hz)分别在有机相和水相中进行聚合反应,形成DHTA-Hz膜。接着引入15-冠-5醚(15C5),其较小尺寸(~6 Å)与一维纳米通道(8.4Å)相结合,确保了稳定的结合且不改变表面特性。这种复合型结构一方面保留了COF一维通道快速传输的优势,另一方面离子特异性识别的分子引入可实现目标离子的选择性分离。

通过XPS图谱,结合DFT静电势分布与蚀刻XPS分析,证实15C5通过主客体相互作用稳定结合于孔道内部。这种相互作用调控了通道选择性与离子运输性能。最终在单离子体系中,经15C5修饰后,Na⁺电导率大幅提升,K⁺则下降,Na⁺/K⁺选择性跃升至12.38。这归因于15C5对Na⁺的特异性结合和孔道羟基的协同作用。在混合盐体系中,DHTA-Hz-15C5膜Na⁺渗透速率提升至9.33 mmol m⁻²·h⁻¹,Na⁺/K⁺选择性升至58.31,显著优于MOF与石墨烯膜。扩散与电驱测试结果一致,膜经长时水浸与循环测试后结构稳定,15C5未被析出,显示出优异的结构与操作稳定性。该研究为开发高效单离子传输的COF材料提供了新思路,并推动了冠醚在纳米受限环境中离子选择性的应用。

本工作依托我校环境学院杨家宽教授团队,杨家宽教授团队长期致力于资源循环、污染控制与低碳评价相关研究,依托于长江流域多介质污染协同控制湖北省重点实验室、固废处理处理处置与资源化湖北省工程实验室、煤燃烧国家重点实验室等科研平台,在国家重点研发计划项目课题、国家自然科学基金重点项目和面上项目等课题的支持下,近年来先后在Nature Geoscience、Nature Cities和Nature Communications等发表了多篇高水平论文。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62329-1

人才招聘

人才招聘

环境学院公众号

环境学院公众号

环境学院视频号

环境学院视频号